東京の銭湯の大人料金が470円から480円に10円値上げとなりました。(中人(小学生)180円、小人(未就学児)80円は変わらず)

東京都内の銭湯料金の推移

銭湯の料金は東京都によってきめられているため、都内の銭湯は8月1日より一斉に値上げとなりました。

以下は平成に入ってからの料金改定の履歴です。直近だと平成26年と令和1年に10円値上げされていますが、これは消費税率の改定を理由とするものです。消費税以外を理由とする改定は実に13年ぶりとなります。

| 施行年月日 | 入浴料金(円) | ||

|---|---|---|---|

| 大人 | 中人 | 小人 | |

| 平成1年5月10日 | 295 | 145 | 70 |

| 平成2年5月14日 | 310 | 150 | 70 |

| 平成3年5月20日 | 320 | 150 | 70 |

| 平成4年5月18日 | 330 | 150 | 70 |

| 平成5年5月14日 | 340 | 160 | 70 |

| 平成6年5月18日 | 350 | 170 | 70 |

| 平成7年5月18日 | 360 | 170 | 70 |

| 平成8年5月18日 | 370 | 170 | 70 |

| 平成9年6月20日 | 385 | 170 | 70 |

| 平成12年5月21日 | 400 | 180 | 80 |

| 平成18年6月1日 | 430 | 180 | 80 |

| 平成20年6月15日 | 450 | 180 | 80 |

| 平成26年7月1日 | 460 | 180 | 80 |

| 令和元年10月1日 | 470 | 180 | 80 |

| 令和3年8月1日 | 480 | 180 | 80 |

銭湯経営の現状

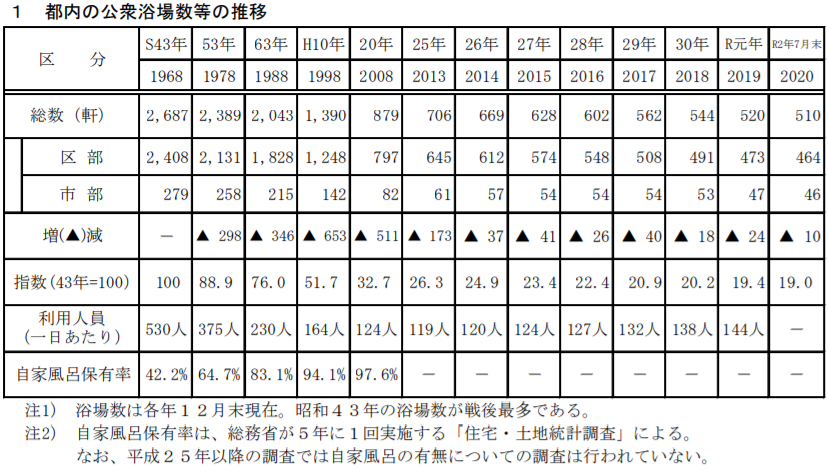

東京都の作成している資料「都内の公衆浴場数及び入浴料金統制額の推移」によると、都内の公衆浴場は年々減少しています。昭和43年には総件数2,687軒・1日当たり利用者530人/軒ありましたが、自家風呂保有率の上昇に伴って利用者が激減、令和1年には総件数520軒、1日当たり利用者144人まで減少しました。

銭湯経営の現状は苦しく、儲かるビジネスでは無いといえるでしょう。特に都内23区は銭湯を経営するよりも賃貸ビルを建てたほうが合理的なので、そのような決断をする人も多いと聞きます。ただ、近年は利用者減少に歯止めがかかり、情緒の残る銭湯の雰囲気や、地域密着の交流の場としての魅力、業界団体や新世代の銭湯経営者の努力、SNSなどを活用した広報活動の強化などの努力も相まって銭湯の魅力が見直されてきています。

今回の値上げ理由

東京都公衆浴場対策協議会報告の「令和3 年東京都公衆浴場入浴料金統制額について(報告書)」によると、今回の値上げの理由は以下の通りです。

入浴料金統制額の試算は、都内の標準的な公衆浴場を選定して会計調査を実施し、その経営状況を把握した上で、従前から採用している公益事業の料金算定方式である総括原価方式により行った。

その結果、新型コロナウイルスの感染拡大による利用者の減少に伴い、入浴料金収入が減少したことが影響して、推定所要引上げ率は8.869%と算定され、大人料金で、現行の470 円との乖離額が42 円になるとの試算結果となった。

要するに、原価計算を行ったら42円引き上げないと合わない計算になったということですね。ただし総括原価方式なので、かかった費用に利益を足して計算することになります(総括原価=かかったコスト+利益)。また、「標準的な公衆浴場」をどう決めるかで原価が変動する手法ですから、結構ざっくりした原価計算です。また、報告書の中では銭湯経営者にも自助努力を促す文言が書かれています。そりゃあコスト+利益で計算していたら、赤字なんてありえないですからね。

報告書の中で「値上げにあたってで考慮するべき理由」として記載されているのは、ざっくり以下の通りです。

- 平成21年以降、消費税率引き上げ以外で値上げがされていない

- ガス等の燃料費・光熱費が上昇している

- コロナの影響による外出抑制や外国人観光客減少に伴う利用者減少

銭湯経営の課題

日本の中小企業と同様で銭湯経営者も高齢になってきており、後継者不在を理由に廃業を決断する人が多くなっています。また、一般公衆浴場たる銭湯は公的な役割を負っているので、銭湯経営は結構激務(ほぼ毎日営業+深夜まで営業)です。また、経営規模も小さいので効率化も限界があります。2,3店舗を経営しているような話は聞いたことがありません。

業界団体や東京都が一緒になってやる気のある事業者や外部からの後継者探しを行い、経営を承継させたり複数店舗を経営できるような仕組みが必要だと思います。

利用者の減少は歯止めはかかったものの、まだまだ低水準です。売り上げを計算すると、仮に

- 1日150人×480円=72,000円/日

- 72,000円×6日/週×4週間=1,728,000円/月

となります。この中から人件費、水道光熱費、賃料、修繕費(償却費)などをお払うとなるとギリギリです。

銭湯がまた日常的に利用されるようになり、売上高を上げられれば銭湯業界の未来は明るいです。そのためには観光客の取り込みや若い層へのアプローチ、手ぶらで立ち寄れる仕組み(タオル、シャンプー等の完備やロッカー・ドライヤー等設備の充実)が必要になるでしょう。また、年数がたった銭湯が多いのも事実で「古い」、「汚い」といった印象を持たれてしまう場合があります。これらの点を「風情がある」、「歴史を感じる」、「古いけど清潔だ」といったいい方向に持っていくイメージ戦略も大事なファクターだと思います。

私は銭湯が好きですし、銭湯経営やってみたいです。経営改善する自信もありますよ!

銭湯業界には末永く頑張ってほしいです。

コメント